Las comunicaciones de este artículo han sido revisadas por el Comité Científico de la Asociación de Cardiología Intervencionista y se publican respetando el criterio de los autores. REC Publications no es responsable de errores o discrepancias.

Terapia dirigida por catéter en la tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio-alto: una alternativa eficaz y segura en nuestro centro

Servicio de Cardiología, Hospital de Navarra, Pamplona, España

Introducción y objetivos: En los últimos años el uso de la terapia dirigida por catéter (TDC) en pacientes con tromboembolia pulmonar (TEP) aguda está en aumento. Esta terapia ha demostrado ser efectiva en la reducción precoz de parámetros subrogados en comparación con la anticoagulación sola. Actualmente disponemos de un catéter de mayor calibre (12 Fr), lo que facilita una tromboaspiración más efectiva con una menor extracción total de sangre. El objetivo de este estudio es analizar los parámetros clínicos, hemodinámicos y ecocardiográficos de los pacientes a los que se les ha realizado la TDC mediante el catéter Penumbra Lightning 12Fr por TEP de intermedio-alto o alto riesgo y su evolución durante el ingreso; además de analizar las posibles complicaciones derivadas de esta terapia.

Métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo, descriptivo y unicéntrico de las TDC realizadas en nuestro centro entre julio y noviembre de 2023.

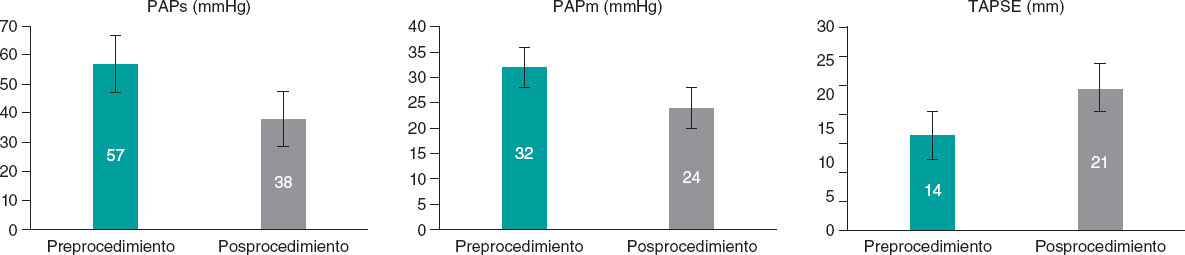

Resultados: Se llevaron a cabo un total de 9 TDC. El 66,67% fueron mujeres, edad media de 52,22 ± 18 años. El 77,78% consultó por disnea. En el momento de la llegada, la frecuencia cardiaca (FC) media era de 110 ± 24 lpm, con presiones arteriales sistólicas (PAS) de 117 ± 16 mmHg. Todos los pacientes presentaban TEP central y bilateral con datos de sobrecarga del ventrículo derecho (VD) valorado mediante ecocardiografía o angioTC torácica. El 55,57% presentaba una puntuación PESI > III. Un paciente debutó como TEP de alto riesgo complicado con parada cardiorrespiratoria. La TDC se empleó de rescate en 2 de los 9 pacientes (22%). El abordaje empleado fue la vía femoral (100%) empleando un introductor Cook de 14F en el 88,89%. El tipo de catéter empleado fue el Penumbra Lightning 12Fr. En el 78% de los pacientes, se administró fibrinolisis local con el fármaco tenecteplasa con una dosis de 30UI/kg dividido en las 2 ramas. La cantidad media de sangre extraída durante el procedimiento fue de 283,33 ± 15,09 ml. La duración media del procedimiento fue de 95,59 ± 26 minutos. Antes del tratamiento, se registraron valores medios de PAP sistólica y PAP media de 57 mmHg y 32 mmHg, con una reducción de 38 y 24 mmHg, respectivamente. Se registró una disminución de la FC de 27 lpm. El 33,33% de los pacientes presentó complicaciones de sangrado (sangrados menores) con una reducción de la hemoglobina media de 3,76 ± 1,52 g/dl. Ninguno presentó complicaciones en relación con el acceso vascular. El tiempo medio de estancia en unidad de críticos fue de 4,33 días. Se evidenció la disminución de la proporción de VD/VI pasando de un TAPSE de 14 mm inicial a 21 mm. Todos fueron dados de alta asintomáticos sin tratamiento oxigenoterápico.

Conclusiones: En nuestro centro, la TDC mediante catéter de 12Fr se vislumbra como una opción segura y eficaz para abordar pacientes con TEP intermedio-alto riesgo, manifestando una mejoría notable en la función del VD, disminución de días de ingreso y presentando mínimas complicaciones. Se requiere la realización de estudios adicionales que permitan evaluar de manera comparativa esta modalidad terapéutica en relación con otros tratamientos.

Figura 1.

Nueva prótesis transcatéter balón-expandible Myval: revisión sistemática de las indicaciones en posición aórtica, mitral, tricuspídea y pulmonar

Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España

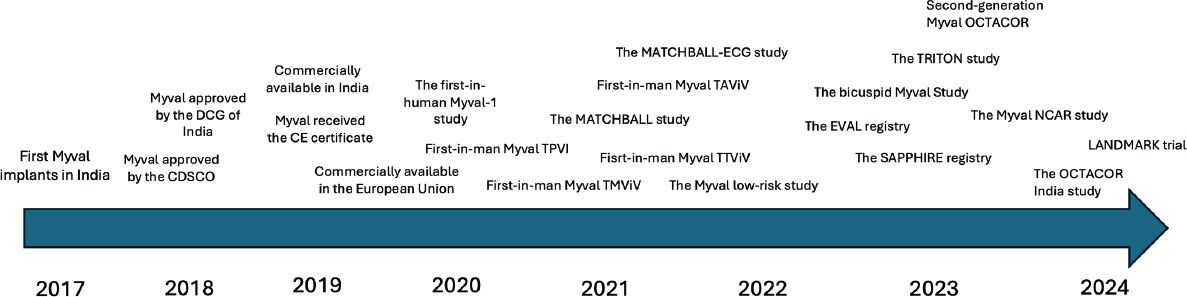

Introducción y objetivos: La prótesis Myval (Meril Life Sciences Pvt. Ltd., India) es la primera alternativa balón-expandible desde que la familia Sapien está disponible comercialmente. A pesar de las controversias iniciales por su diseño, la realidad es que el uso de Myval se ha extendido exponencialmente, no solo para el implante en posición aórtica, sino también para el tratamiento de las valvulopatías mitral, tricuspídea y pulmonar. Además, se ha usado también en prótesis y anillos quirúrgicos disfuncionantes. Nuestro objetivo fue analizar toda la literatura disponible en relación con las indicaciones y los resultados tras el implante de la nueva prótesis Myval.

Métodos: Búsqueda sistemática de artículos en inglés publicados entre diciembre de 2016 y enero de 2024 en BioMedCentral, Google Scholar y PubMed.

Resultados: Se incluyeron un total de 72 artículos para la revisión sistemática: valvulopatías aórtica (N = 49), mitral (N = 9), tricuspídea (N = 6) y pulmonar (N = 8). En estenosis aórtica tricúspide, Myval presentó una tasa de éxito del procedimiento del 98,8%, unas tasas más bajas de marcapasos (7,15 vs 19,5%) y regurgitación paravalvular (2,65 vs 12,9%) en comparación con la prótesis Evolut y una menor tasa de marcapasos (5,8 vs 15,5%) y menores gradientes (8 vs 12mmHg) comparados con la prótesis Sapien. En estenosis aórtica bicúspide, Myval presentó una tasa mayor de éxito del dispositivo en comparación con Sapien (100 vs 87,5%) y Evolut (100 vs 81,3%), debido principalmente a gradientes más elevados con Sapien y una mayor tasa de regurgitación aórtica tras Evolut. Recientemente, se ha descrito que los resultados en términos de regurgitación aórtica residual son mejores con el uso de la prótesis de segunda generación Myval OCTACOR. Su uso fuera de guía en pacientes inoperables con regurgitación aórtica pura es factible, con una tasa de éxito del procedimiento de 94,7%, implante de marcapasos de 22,2% y regurgitación aórtica residual > moderada de 8,9%; sin objetivarse impacto del sobredimensionamiento en la durabilidad del dispositivo. En procedimientos de valve-in-valve, el implante de Myval mostró una tasa de éxito técnico del 100%. Además, se ha descrito la factibilidad del implante por accesos alternativos, como transaxilar, transcarotídeo y transcava. Para la valvulopatía mitral, en los procedimientos de valve-in-valve y valve-in-ring, el implante transeptal de Myval mostró un éxito técnico del 98,9%, con claras ventajas con el uso de tamaños intermedios; además, se ha propuesto una nueva tabla para la selección del dispositivo. En posición tricuspídea, los procedimientos de valve-in-valve y valve-in-ring tuvieron unas tasas de éxito técnico del 87,5% y 100%, respectivamente. Finalmente, a pesar de que la experiencia es menor, Myval tuvo un éxito técnico del 95,8% y los tamaños XL fueron usados en el 21% de los implantes pulmonares.

Conclusiones: La prótesis Myval ha demostrado ser segura y efectiva en el tratamiento de las valvulopatías nativas y las bioprótesis o anillos quirúrgicos disfuncionantes. Además, los tamaños intermedios y XL ayudan a cubrir necesidades no resultas y aportan ventajas en escenarios más complejos, como la valvulopatía aórtica bicúspide, la regurgitación aórtica no calcificada o la valvulopatía pulmonar en tractos de salida del ventrículo derecho nativos de gran tamaño.

Figura 1.

Hemodinámica coronaria en estenosis aórtica grave pre- y post-TAVI

Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

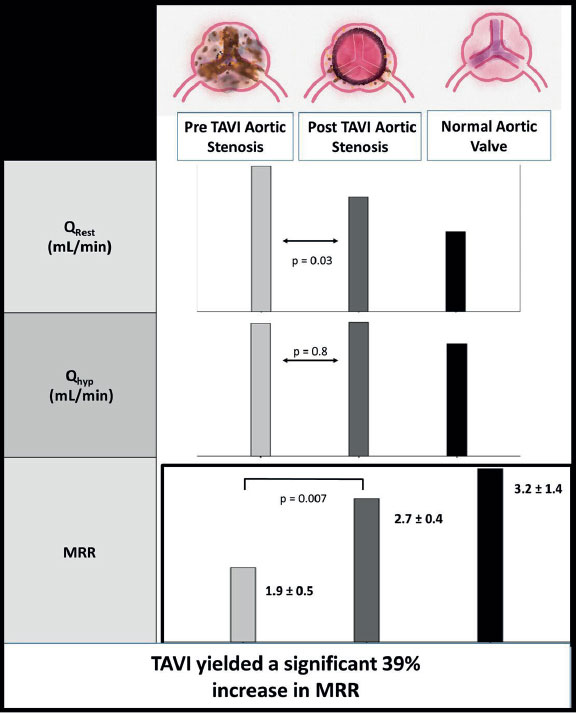

Introducción y objetivos: La estenosis de la válvula aórtica (EA) induce una alteración de las condiciones hemodinámicas que es responsable de la reducción de la reserva de flujo coronario (CFR) y del deterioro de la función microvascular coronaria. En consecuencia, a pesar de presentar arterias coronarias angiográficamente normales, en algunos pacientes con EA pueden aparecer angina e isquemia. Es de esperar que el tratamiento de la EA mediante la implantación de una válvula aórtica transcatéter (TAVI) mejore la hemodinámica coronaria. Sin embargo, el efecto de la implantación de una TAVI sobre la hemodinámica coronaria en pacientes con EA aún no se ha aclarado por completo.

Nuestro objetivo fue evaluar los efectos a medio plazo del TAVI en el flujo sanguíneo coronario, en la reserva de flujo coronario (CFR) y en la reserva de resistencia miocárdica (MRR) mediante la técnica de termodilución intracoronaria continua.

Métodos: Se incluyeron de manera consecutiva entre junio de 2020 y junio de 2021 pacientes con EA grave (AVA < 1 cm2) remitidos a angiografía coronaria electiva antes de la sustitución valvular. Tras firmar el consentimiento se incluyeron prospectivamente en este estudio observacional. Se seleccionó también un grupo de control contemporáneo emparejado por edad, sexo y diabetes mellitus sin EA, sometido a angiografía coronaria electiva por sospecha de enfermedad arterial coronaria pero sin estenosis epicárdica significativa en la arteria coronaria descendente anterior. Se utilizó el propensity score matching para reducir el sesgo de selección asociado a posibles covariables de confusión mediante nearest neighbor matching 2:1. Se midió el flujo coronario en reposo e hiperémico mediante la técnica de termodilución continua en 23 pacientes con EA y se comparó con 17 controles emparejados, y se repitió 6 ± 3 meses después del TAVI en 11 de los pacientes con EA.

Resultados: Seleccionados de una cohorte inicial de 73 pacientes, la población final del estudio estaba formada por 40 pacientes, 23 con EA y 17 controles emparejados. En los pacientes con EA, el flujo coronario absoluto en reposo (Q, reposo) fue significativamente mayor y la resistencia absoluta en reposo (Ru, reposo) fue significativamente menor en comparación con los controles (p < 0,01 para ambos), lo que se tradujo en una menor CFR y MRR (1,73 ± 0,4 frente a 2,85 ± 1,1; p < 0,01 y 1,95 ± 0,4 frente a 3,22 ± 1,4; p < 0,01 respectivamente). La implantación de TAVI produjo un aumento significativo del 35% en la CFR (p > 0,01) y un aumento del 39% en la MRR (p < 0,01) impulsados por la reducción de Q, reposo (p = 0,03) y un aumento numérico de Ru, reposo (p 0,2) sin efecto sobre el flujo absoluto y la resistencia en hiperemia (p > 0,5 para ambos).

Conclusiones: En los pacientes con EA, tanto el CFR como el MRR determinados mediante termodilución continua están significativamente deterioradas. A los 6 meses de seguimiento, el TAVI mejora estos índices y alivia parcialmente las alteraciones fisiopatológicas de Q, reposo y Ru, reposo, lo que condujo a un restablecimiento parcial de la RFC y la RMR.

Figura 1.

Análisis en la vida real de la eficacia y seguridad del implante de la válvula aórtica percutánea transcatéter autoexpandible ACURATE neo

1Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén, España.

2Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.

Introducción y objetivos: El reemplazo valvular aórtico con válvula percutánea transcatéter (TAVI) se está convirtiendo en el tratamiento de elección de la estenosis aórtica severa extendiéndose a grupos etarios y de riesgo quirúrgico cada vez menores. Nuestro objetivo fue describir y analizar la experiencia en nuestro centro con la válvula ACURATE neo, evaluando su eficacia y seguridad a corto y medio plazo.

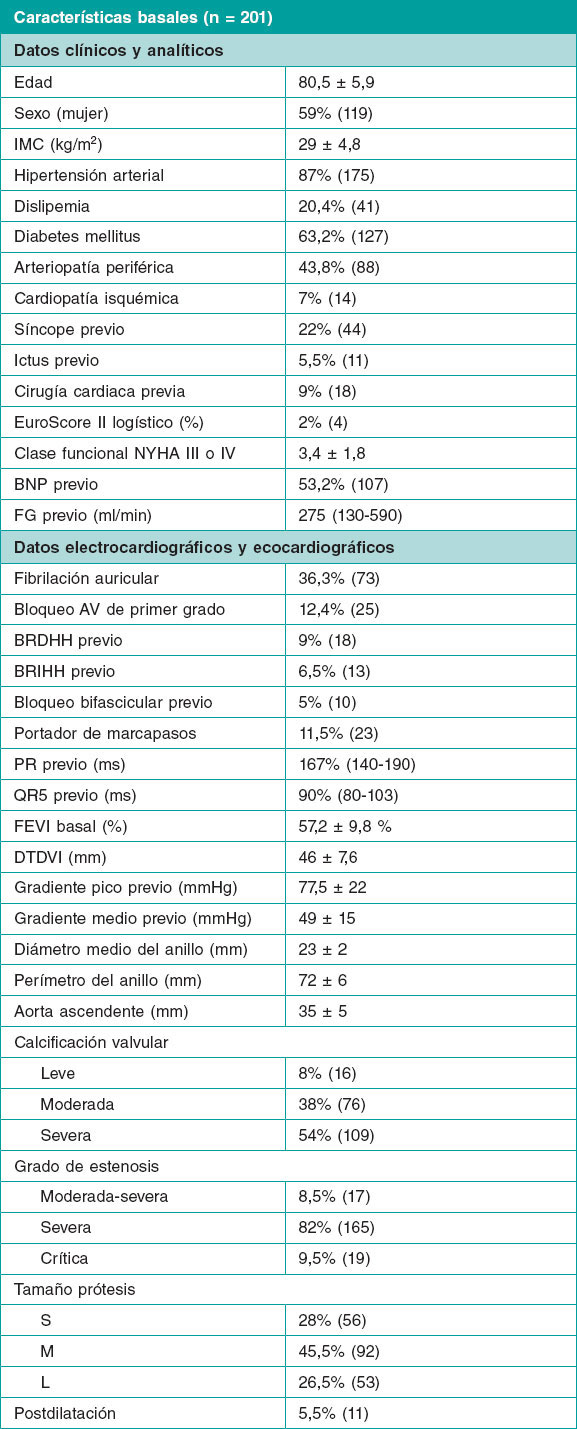

Métodos: Estudio unicéntrico prospectivo donde se analizaron 201 pacientes consecutivos con implante de TAVI ACURATE neo (117 neo y 84 neo2) por estenosis aórtica severa con indicación de recambio valvular desde junio de 2017 hasta mayo de 2023. Para ello se evaluaron sus resultados inmediatos, a los 6 y 12 meses del implante.

Resultados: Las características basales de los pacientes se recogen en la figura 1. Hubo una tasa de éxito del 94%. La mortalidad hospitalaria fue del 1%. Hubo un 3,5% de complicaciones vasculares mayores, un 1% de taponamiento y un 0,5% de ictus, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio y shock cardiogénico. Se presentó leak perivalvular significativo en un 4,5%. Hubo un 15,4% de bloqueo completo de rama izquierda (BCRIHH) de novo y el 11,2% precisó implante de marcapasos (IMP): 10,1% por bloqueo auriculoventricular (BAV) completo y 1,1% por bloqueo alternante de rama. Al año de seguimiento se apreció mejoría de la clase funcional en la mayoría de los pacientes: 63% en NYHA III-IV antes del implante y 85% en NYHA I-II tras el mismo. La mortalidad global al año fue del 12,5%, siendo por causa cardiovascular el 9%. Se identificó 1 BCRIHH de novo y 1 endocarditis, y no hubo más casos de BAV avanzado que requiriese IMP ni progresión en el grado de leak en el seguimiento. No se constató aumento significativo de los gradientes valvulares pico (16 ± 5mmHg) ni medio (9 ± 3mmHg) al final del seguimiento. La incidencia de leak moderado-severo fue menor con la nueva ACURATE neo2 (3,7%) vs neo (5,4%), sin alcanzar significación estadística (p = 0,611). La incidencia de IMP también fue menor con Acurate neo2 (8,7%) respecto a su predecesora (16%), aunque sin alcanzar la significación estadística (p = 0,329).

Conclusiones: En nuestra experiencia, la TAVI ACURATE neo se muestra segura y eficaz, con una tasa + número de pacientes para confirmar esta apreciación.

Figura 1. Características basales. IMC: índice de masa corporal; NYHA: new York Heart Association; BNP: péptido natriurético cerebral; FG: filtrado glomerular; BAV: bloqueo auriculoventricular; BRDHH: bloqueo de rama derecha del haz de His; BRIHH: bloqueo de rama izquierda del haz de His; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; DTDVI: diámetro telediastólico de ventrículo izquierdo.

Experiencia clínica tras un seguimiento prolongado del tratamiento de lesiones coronarias bifurcadas complejas mediante la técnica de mini-crush stenting en pacientes diabéticos

Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: En el intervencionismo coronario percutáneo (ICP), la diabetes mellitus y las lesiones coronarias bifurcadas son dos factores que se asocian a una mayor tasa de complicaciones y de necesidad de revascularización de lesión tratada (RLT), así como una menor tasa de éxito. A su vez, la utilización de técnicas de doble stent en el ICP de lesiones coronarias bifurcadas sigue siendo controvertido, siendo el mini-crush stenting una de ellas.

Métodos: Se incluyeron prospectivamente 93 pacientes diabéticos (71,8 ± 10 años; 73,1% varones) con 93 lesiones severas coronarias bifurcadas verdaderas Medina (1-0-1; 0-1-1; 1-1-1), a las que se realizó ICP con técnica de mini-crush entre abril de 2014 y abril de 2023. Nuestro objetivo era conocer la influencia de la diabetes en el procedimiento e incidencia de MACE: mortalidad cardiovascular (CV), IAM no fatal, RLT y trombosis de stent, tras una mediana de seguimiento de 46 meses.

Resultados: El 44,1% eran fumadores, un 88,1% hipertensos, un 69,9% dislipémicos y el 23,9% presentaba insuficiencia renal. La presentación clínica fue como síndrome coronario agudo en 50,5% de casos. La puntuación media en la escala Syntax fue 29,7 ± 10,2 y en Euroscore II 3,9 ± 4,2. El vaso principal de la bifurcación más frecuentemente afectado fue el tronco coronario (TC) izquierdo (43,48%) y la arteria descendente anterior (43,48%). El stent de zotarolimus fue el más comúnmente utilizado tanto en vaso principal (89,2%) como en rama lateral (78,4%), realizandose posdilatación con kissing balloon en el 72%. Al final del seguimiento la tasa global de MACE 15% con una tasa de muerte CV de 7,7%, IM no fatal 7,5%, RLT 8,6% y trombosis de stent 0%. Se obtuvo significación estadística en la tasa de eventos en pacientes > 75 años, aquellos con insuficiencia renal y en el tratamiento de TC. El seguimiento angiográfico fue del 16,3%.

Conclusiones: El ICP de lesiones coronarias bifurcadas complejas con técnica de mini-crush en diabéticos presenta resultados favorables con baja tasa de eventos y escasa necesidad de revascularización en el seguimiento a largo plazo. La tasa de eventos se asoció significativamente a pacientes añosos, con insuficiencia renal y lesión de TC.

Influencia de la edad en los resultados del tratamiento de lesiones coronarias bifurcadas complejas mediante técnica de mini-crush stenting tras un seguimiento prolongado

Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: La edad avanzada se asocia a la presencia de enfermedad coronaria más extensa, a una mayor tasa de lesiones coronarias complejas y calcificadas y a una mayor tasa de complicaciones en el intervencionismo coronario percutáneo (ICP). A su vez, la utilización de técnicas de doble stent en el ICP de lesiones coronarias bifurcadas sigue siendo controvertido, siendo el mini-crush stenting una de ellas.

Métodos: Se incluyeron prospectivamente 89 pacientes añosos > 75 años (82 ± 4 años 65,1% hombres) con lesiones coronarias bifurcadas severas complejas según la clasificación de Medina (101; 011; 111) a los que se les realizó ICP con técnica de mini-crush entre abril 2014 hasta abril 2023. Evaluamos la presencia de eventos cardiacos mayores (MACE): muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal (IM), revascularización de lesión tratada (RLT) y trombosis tras un seguimiento clínico prolongado (mediana de 48 meses).

Resultados: El 89,9% de los pacientes hipertensos, el 49,4% diabéticos, el 56,2% dislipémicos y el 26,2% insuficiencia renal. El 95,3% recibió pretratamiento con doble antiagregante (83,1% clopidogrel). La presentación clínica como síndrome coronario agudo fue del 62,9%. Las lesiones presentaron una media en la escala Syntax de 31 ± 13 y el 35% presentó escala Euroscore II ≥ 4,9. El 47,1% de los vasos principales fue el tronco coronario y el 40,4% la arteria descendente anterior. Se realizó predilatación en el 94,1% de casos y en 73% se finalizó con kissing balloon. El 99% de los stents implantados fueron farmacoactivos (el más empleado en el vaso principal y rama lateral fue de zotarolimus). La tasa global de MACE tras el seguimiento prolongado fue del 16,9%, con una tasa de muerte cardiovascular de 12,6%, IM no fatal de 3,4%, RLT de 6% y trombosis de stent de 1,2%. Se encontró significación estadística en aquellos pacientes con insuficiencia renal (RR = 1,76; OR = 3,4 p = 0,017). El seguimiento angiográfico fue 13,6%.

Conclusiones: El ICP de lesiones coronarias bifurcadas complejas con técnica de mini-crush en pacientes añosos, presenta resultados favorables con escasos eventos globales y baja tasa de revascularización en el seguimiento a muy largo plazo. La presencia de insuficiencia renal se asoció de manera significativa a una mayor tasa de eventos a largo plazo.

Experiencia clínica a largo plazo del tratamiento de lesiones coronarias bifurcadas complejas mediante técnica de mini-crush stenting

Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: El intervencionismo coronario percutáneo (ICP) sobre lesiones coronarias bifurcadas representa el 15-20% de los procedimientos, siendo un escenario complejo con mayor frecuencia de eventos y menor tasa de éxito. Existe controversia acerca del beneficio de las diferentes técnicas de doble stent sobre el provisional stenting en el tratamiento de aquellas lesiones coronarias bifurcadas complejas. Evaluamos la eficacia y seguridad a largo plazo del ICP en lesiones bifurcadas complejas con la técnica de doble stent tipo mini-crush.

Métodos: Se incluyeron prospectivamente un total de 236 pacientes (69 ± 12 años 75,4% hombres) con 236 lesiones coronarias bifurcadas severas complejas según la clasificación de Medina (101; 011; 111) a los que se les realizó ICP con técnica de mini-crush entre abril 2014 hasta abril 2023. Evaluamos la presencia de eventos cardiacos mayores (MACE): muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal (IM), revascularización de lesión tratada (RLT) y trombosis tras un seguimiento clínico prolongado (mediana de 43 meses).

Resultados: El 49,2% de pacientes eran fumadores, el 76,3% hipertensos, el 39,4% diabéticos y el 58,5% dislipémicos. Un 15,6% de los pacientes presentaba enfermedad renal crónica. El 86,2% recibieron pretratamiento con doble antiagregante (83,1% clopidogrel). La presentación clínica como síndrome coronario agudo (SCA) fue del 53,8%, siendo el 35,5% SCACEST. La media en la escala Syntax fue 30 ± 13 y el 62% presentó escala Euroscore II ≥ 22. El 38,7% de los vasos principales fue el tronco coronario y el 45,9% la arteria descendente anterior. Se realizó predilatación en el 93,2% de casos y en 77,5% se finalizó con kissing balloon. El 99% de los stents implantados fueron farmacoactivos (el más empleado en el vaso principal y rama lateral fue de zotarolimus). La tasa global de MACE tras seguimiento prolongado fue del 11,8%, con una tasa de muerte cardiovascular de 6%, IM de 4,2%, RLT 5,7% y trombosis de stent de 0,4%. Aquellos pacientes > 75 años o que se presentaban ERC presentaron significativamente mayor tasa de eventos. El seguimiento angiográfico fue 15,5% de pacientes.

Conclusiones: El ICP de lesiones coronarias bifurcadas complejas con técnica de mini-crush presenta resultados favorables con escasos eventos globales y baja tasa de revascularización en el seguimiento a muy largo plazo. La tasa de eventos se asoció significativamente a pacientes añosos y la presencia de enfermedad renal crónica.

Resultados clínicos a largo plazo de la técnica de mini-crush stenting en pacientes con síndromes coronarios agudos

Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: El intervencionismo coronario percutáneo (ICP) sobre lesiones coronarias bifurcadas sigue siendo un escenario complejo con mayor frecuencia de eventos y menor tasa de éxito. A su vez, los síndromes coronarios agudos (SCA) representan un escenario clínico especialmente complejo, tanto por inestabilidad clínica como por manejo de la cantidad de trombo intraprocedimiento. Existen escasos datos de las diferentes técnicas de doble stent en bifurcaciones de pacientes con SCA. Evaluamos la eficacia y seguridad a largo plazo del ICP con la técnica de doble stent tipo mini-crush en lesiones bifurcadas complejas en el contexto del SCA.

Métodos: Se incluyeron prospectivamente 127 pacientes (70 ± 12 años; 70,1% varones) con 127 lesiones coronarias bifurcadas severas complejas (Medina 101; 011; 111) causantes de SCA a los que se les realizó ICP con técnica de mini-crush entre abril 2014 y abril 2023. Evaluamos la presencia de eventos cardiacos mayores (MACE): muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal (IM), revascularización de lesión tratada (RLT) y trombosis tras un seguimiento clínico prolongado (mediana de 45,5 meses).

Resultados: El 47,4% de los pacientes eran fumadores, el 74% hipertensos, el 37% diabéticos y el 14,1% con insuficiencia renal. El 86,2% recibieron pretratamiento con doble antiagregante (83,1% clopidogrel). La presentación clínica como síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST (SCACEST) fue del 35,4%. La media en la escala Syntax fue 29 ± 12 y ≥ 4,1 en la escala Euroscore II. El 29,4% de los vasos principales fue el tronco coronario (TC) y el 54,7% la arteria descendente anterior. Se realizó posdilatación en el 81,1% de casos y en 73,2% se finalizó con kissing balloon. El 100% de los stents implantados fueron farmacoactivos (el 82,8% de los stents implantados en el vaso principal y rama lateral de zotarolimus). La tasa global de MACE tras el seguimiento prolongado fue del 12,6% (muerte cardiovascular de 6,3%, IM de 4,7%, revascularización de lesión diana de 8,4% y trombosis de stent de 1,7%), siendo significativamente superior en varones, > 75 años, si existía insuficiencia renal, y cuando la lesión afectaba al TC. La muerte cardiovascular se asoció de manera significativa a la presentación clínica como SCACEST. Se realizó seguimiento angiográfico al 15,9% de pacientes.

Conclusiones: El ICP de lesiones coronarias bifurcadas complejas causantes de SCA con técnica de mini-crush presenta resultados favorables con baja tasa de eventos, siendo estos significativamente superiores en mujeres, > 75 años, si existía insuficiencia renal y en lesiones de TC.

Intervencionismo coronario percutáneo de lesiones bifurcadas verdaderas y escala Syntax elevada mediante la técnica de mini-crush stenting: resultados a largo plazo

Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: La escala Syntax permite clasificar las lesiones coronarias por su complejidad, ubicación e impacto funcional. El intervencionismo coronario percutáneo (ICP) sobre lesiones coronarias bifurcadas sigue siendo un escenario complejo con mayor frecuencia de eventos y menor tasa de éxito. Evaluamos la eficacia y seguridad a largo plazo del ICP con la técnica de mini-crush en lesiones bifurcadas especialmente complejas con escala Syntax > 32.

Métodos: Se incluyeron prospectivamente 62 pacientes (69 ± 12 años 62,9% hombres) con lesiones coronarias bifurcadas severas según la clasificación de Medina (101; 011; 111) con escala Syntax > 32, a los que se les realizó ICP con técnica de mini-crush entre abril 2014 hasta abril 2023. Evaluamos la presencia de eventos cardiacos mayores (MACE): muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal (IM), revascularización de lesión tratada (RLT) y trombosis tras un seguimiento clínico prolongado (mediana de 47 meses).

Resultados: El 85,5% de los pacientes eran hipertensos, el 35,5% diabéticos, el 25,1% presentaba insuficiencia renal y el 50% disfunción ventricular con FEVI < 45%. El 86,2% recibieron pretratamiento con doble antiagregante (83,1% clopidogrel). La presentación clínica como síndrome coronario agudo fue del 56,5%. La media en la escala Syntax fue 42,5 ± 9 y el 35% presentó escala Euroscore II ≥ 6. El 53,2% de los vasos principales fue el tronco coronario y el 40,3% la arteria descendente anterior. Se realizó predilatación en el 93,2% de casos y en 82,2% se finalizó con kissing balloon. El 99% de los stents implantados fueron farmacoactivos (el más empleado en el vaso principal y rama lateral fue de zotarolimus). La tasa de complicaciones asociadas al procedimiento fue del 8%, siendo todas ellas no fatales. Al seguimiento, la tasa global de MACE fue del 9,7% con una tasa de muerte cardiovascular de 5%, IM de 4,8%, RLT de 6,5% y ausencia de trombosis de stent. Se encontró significativamente mayor tasa de eventos en pacientes con HTA (RR = 1,2; OR = 14,9; p = 0,05) e insuficiencia renal previa (RR = 2,7; OR = 5,7; p = 0,009), así como una mayor tasa de eventos adversos en aquellos pacientes que presentaron complicaciones en el procedimiento (RR = 2,6; OR = 10,35; p = 0,02). El seguimiento angiográfico fue del 10%.

Conclusiones: El ICP de lesiones coronarias bifurcadas con anatomía compleja mediante técnica de mini-crush, presenta resultados favorables con baja tasa de eventos en el seguimiento a muy largo plazo. Aquellos pacientes con HTA, así como la presencia de disfunción renal o presentar complicaciones no fatales intraprocedimiento, se asociaron significativamente a una mayor tasa de eventos.

Experiencia clínica del tratamiento de lesiones coronarias bifurcadas complejas verdaderas mediante técnica de mini-crush stenting con stent de zotarolimus tras un seguimiento prolongado

Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: A pesar de la mejoría y constante evolución de diferentes plataformas farmacoactivas, los resultados del intervencionismo coronario percutáneo (ICP) sobre lesiones coronarias bifurcadas sigue siendo un escenario complejo con mayor frecuencia de eventos, menor tasa de éxito y mayor necesidad de revascularización de lesión tratada (RLT). La utilización de técnicas de doble stent en el ICP de lesiones coronarias bifurcadas sigue siendo controvertido, siendo el mini-crush stenting una de ellas. Evaluamos la eficacia y seguridad a largo plazo del ICP con la técnica de doble stent tipo mini-crush en lesiones bifurcadas tratadas con stents farmacoactivos con zotarolimus.

Métodos: Se incluyeron prospectivamente 164 pacientes en los que utilizó stent con zotarólumus (69 ± 12,4 años; 76,5% varones) con 164 lesiones severas coronarias bifurcadas verdaderas Medina (1-0-1; 0-1-1; 1-1-1), a las que se realizó ICP con técnica de mini-crush entre abril de 2014 y abril de 2023. Nuestro objetivo era conocer la influencia de la utilización de stents farmacoactivos recubiertos con zotarolimus en el procedimiento e incidencia de MACE: mortalidad cardiovascular (CV), IAM no fatal, RLT y trombosis de stent, tras una mediana de seguimiento de 51 meses.

Resultados: El 45,7% eran fumadores, un 76,5% hipertensos, un 55,6% dislipémicos y el 16,4% presentaba insuficiencia renal. La presentación clínica fue como síndrome coronario agudo en 50% de casos. La puntuación media en la escala Syntax fue 29,2 ± 13,6 y en Euroscore II 3,8 ± 0,6. El vaso principal de la bifurcación más frecuentemente afectado fue el tronco coronario (TC) izquierdo (47,2%) y la arteria descendente anterior (37,9%). Se realizó posdilatación con kissing balloon en el 78,4%. La tasa de complicaciones en el procedimiento fue del 9,26%, siendo la mayoría disecciones coronarias de alto grado en la rama lateral previas al implante. Al final del seguimiento la tasa global de MACE 11,6% con una tasa de muerte CV de 5,7%, IM no fatal 5,6%, RLT 3,7% y trombosis de stent 0,6%. Se obtuvo significación estadística en la tasa de eventos en pacientes > 75 años, aquellos con insuficiencia renal y en aquellos que presentaron complicaciones en el procedimiento. El seguimiento angiográfico fue del 14,5%.

Conclusiones: El ICP de lesiones coronarias bifurcadas complejas con técnica de mini-crush, en pacientes tratados con stents farmacoactivos recubiertos con zotarolimus, presenta resultados favorables con baja tasa de eventos y escasa necesidad de revascularización en el seguimiento a largo plazo. La tasa de eventos se asoció significativamente a pacientes añosos, con insuficiencia renal y en aquellos que presentaron complicaciones durante el procedimiento.

Inicio de un programa de implante de prótesis aórtica percutánea en un centro sin cirugía cardiaca. ¿Debemos desterrar de una vez esta limitación?

Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España

Introducción y objetivos: El implante de una prótesis aórtica percutánea (TAVI) se ha posicionado como el tratamiento de elección para pacientes con estenosis aórtica grave mayores de 75 años o con riesgo quirúrgico elevado. A pesar de los resultados que avalan el implante de TAVI en centros sin servicio de cirugía cardiaca, a día de hoy comenzar un programa de TAVI en hospitales con estas características continúa presentando multitud de obstáculos. Planteamos que el implante en centros sin cirugía cardiaca no aumenta el riesgo para el paciente.

Métodos: Presentamos los resultados de un registro prospectivo de los 100 primeros implantes de TAVI en un centro sin disponibilidad cirugía cardiaca in situ para conversión a cirugía emergente entre abril de 2022 y enero de 2024. La distancia hasta el servicio de cirugía cardiaca es de 3 km.

Resultados: Entre las características basales de los pacientes cabe destacar que el 50% fueron varones y tenían una edad media de 82,4 ± 5,3 años. La puntuación STS fue de 4,3 ± 5,1% y del EuroSCORE lI de 4,38 ± 5,1%. La indicación principal del implante fue: edad > 75 años en el 96% y alto riesgo quirúrgico en pacientes < 75 años en el 4%. Se realizaron 24 procedimientos proctorizados. El acceso fue transfemoral percutáneo en el 95% de los pacientes y quirúrgico en el 5% de ellos (2% femoral y 3% axilar). El segundo acceso fue radial en el 98%. El procedimiento fue técnicamente exitoso en el 100% de los casos. Se implantaron válvulas autoexpandibles (87% Evolut ProPlus; 13% Acurate Neo 2). El implante se realizó en un 98% sobre válvula nativa y dos procedimientos sobre prótesis biológica degenerada. La incidencia de complicaciones vasculares mayores fue del 4%. Un paciente presentó un ictus a las 24 horas. La necesidad de implante de marcapasos definitivo fue del 12,48%. La regurgitación aórtica moderada o grave residual tan solo ocurrió en dos pacientes. Ningún paciente falleció durante el procedimiento. No se produjeron roturas del anillo, complicaciones aórticas, oclusión coronaria o embolismos del dispositivo que requirieran cirugía cardiaca urgente. La mortalidad global intrahospitalaria, a los 6 meses y al año fue respectivamente del 1%, 1,01% y 1,02%. Un 10% de los pacientes requirió un ingreso de causa cardiovascular en el primer año. La mediana de la estancia hospitalaria fue de 2 (1-19) días.

Conclusiones: Los resultados del procedimiento TAVI en nuestro registro son similares a las series publicadas. El implante en centros sin cirugía cardiaca no parece aumentar el riesgo del paciente, por lo que creemos que esta limitación debe eliminarse de forma definitiva.

Programa de alta precoz tras el implante de una prótesis aórtica percutánea. ¿Es posible durante la curva de aprendizaje?

Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España

Introducción y objetivos: La estancia hospitalaria tras el implante de una válvula aórtica percutánea (TAVI) se sitúa sobre los 8 días, según el registro español. Se han publicado varias experiencias de alta precoz, pero siempre para pacientes con características favorables. Planteamos que un protocolo de cuidados posprocedimiento puede conseguir el alta precoz de los pacientes desde el inicio del programa.

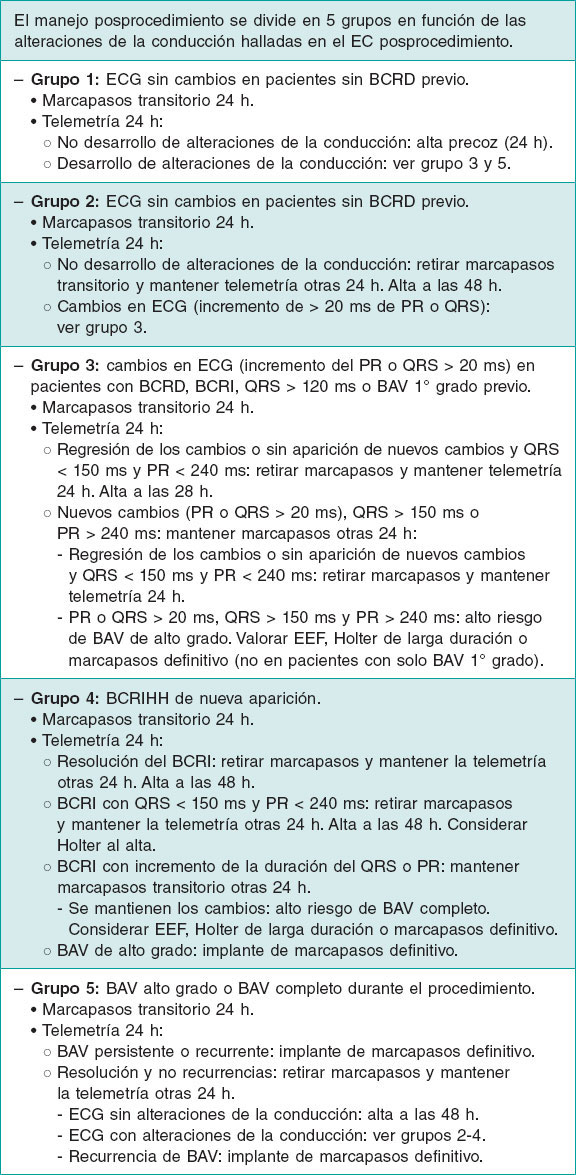

Métodos: Presentamos los resultados de un registro prospectivo de los 100 primeros implantes de TAVI en nuestro centro entre abril de 2022 y enero de 2024. Establecimos un protocolo de cuidados posprocedimiento en el que los pacientes ingresan en la unidad de cuidados agudos cardiológicos con monitorización electrocardiográfica. Al día siguiente, se descarta la presencia de complicaciones, se realiza un ecocardiograma transtorácico y se decide la actitud según el protocolo de manejo de los trastornos de la conducción de Rodés-Cabau adaptado a nuestro centro (figura 1).

Figura 1.

Resultados: Entre las características basales de los pacientes cabe destacar que el 50% fueron varones y tenían una edad media de 82,4 ± 5,3 años. La puntuación STS fue de 4,3 ± 5,1% y del EuroSCORE lI de 4,38 ± 5,1%. La indicación principal del implante fue: edad > 75 años en el 96% y alto riesgo quirúrgico en pacientes < 75 años en el 4%. Se realizaron 24 procedimientos proctorizados. El acceso fue transfemoral percutáneo en el 95% de los pacientes y quirúrgico en el 5% de ellos (2% femoral y 3% axilar). El segundo acceso fue radial en el 98%.

Resultados: El procedimiento fue técnicamente exitoso en el 100% de los casos. Se implantaron válvulas autoexpandibles (87% Evolut ProPlus; 13% Acurate Neo 2). La incidencia de complicaciones vasculares mayores fue del 4%. Un paciente presentó un ictus a las 24 horas. La necesidad de implante de marcapasos definitivo fue del 12,48%. La regurgitación aórtica moderada o grave residual tan solo ocurrió en dos pacientes. Ningún paciente falleció durante el procedimiento. No se produjeron roturas del anillo, complicaciones aórticas, oclusión coronaria o embolismos del dispositivo. La mortalidad global intrahospitalaria, a los 6 meses y al año fue respectivamente del 1%, 1,01% y 1,02%. Un 10% de los pacientes requirió un ingreso de causa cardiovascular en el primer año. La mediana de la estancia hospitalaria fue de 2 (1-19) días. El 27% de los pacientes recibieron el alta a las 24 horas y el 75% a las 48 horas.

Conclusiones: El establecimiento de un protocolo de cuidados post-TAVI consigue el alta precoz en la gran mayoría de pacientes, incluso durante la curva de aprendizaje del equipo.

Comparación entre pacientes diabéticos y no diabéticos del tratamiento percutáneo con técnica de doble stent mini-crush en lesiones coronarias bifurcadas complejas: resultados a largo plazo

Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: Los pacientes diabéticos presentan una enfermedad coronaria más agresiva y con peores resultados tras el intervencionismo coronario percutáneo (ICP), especialmente en lesiones complejas. Actualmente, el beneficio de las técnicas de doble stent para el tratamiento de bifurcaciones coronarias complejas es controvertido. Comparamos la eficacia y seguridad a largo plazo del ICP en lesiones bifurcadas con la técnica de doble stent tipo mini-crush en pacientes diabéticos y no diabéticos.

Métodos: Se incluyeron prospectivamente 236 pacientes (media 69,5 años, 38,3% diabéticos) con lesiones bifurcadas coronarias verdaderas, a los que se les realizó ICP con técnica mini-crush entre abril 2014 y abril 2023. Evaluamos la presencia de eventos cardiacos mayores (MACE): muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal (IM), revascularización de lesión tratada (RLT) y trombosis en ambos grupos tras un seguimiento clínico prolongado (mediana de 44,5 meses).

Resultados: No se observaron diferencias significativas en las características basales, la presentación clínica ni el pretratamiento antiagregante en ambos grupos, siendo el clopidogrel el segundo antiagregante más utilizado. Si se encontró significación en la mayor tasa de insuficiencia renal en el grupo de diabéticos (24% vs 10,1%; p = 0,005). Tampoco se encontraron diferencias significativas en la escala Syntax (29,7 ± 11,3 en diabéticos vs 30,4 ± 14,4 en no-diabéticos; p = 0,793). El tronco coronario Izquierdo fue la bifurcación arterial más comúnmente tratada en ambos grupos y la arteria circunfleja la rama lateral más común. Las características del procedimiento fueron similares en ambos grupos, sin observarse diferencias en las tasas de predilatación ni de posdilatación final con kissing balloon. Tampoco se observaron diferencias en el diámetro o longitud de los stents implantados, siendo el más común en ambos el stent de zotarolimus. Tras el seguimiento a largo plazo, no se encontraron diferencias significativas en la incidencia de MACE (15% en DM y 9,8% en no DM) ni en ninguno de sus componentes por separado. La tasa de RLT fue similar en ambos grupos (31,3% en DM y 23,8% en no DM). El seguimiento angiográfico fue del 16,3% en los DM y 14,9% en los no DM.

Conclusiones: En pacientes diabéticos, el ICP en bifurcaciones coronarias complejas con la técnica de doble stent tipo mini-crush, presenta resultados favorables similares a los pacientes no diabéticos, presentando baja tasa de eventos y escasa necesidad de revascularización en el seguimiento a largo plazo.

Comparación del tratamiento percutáneo de lesiones coronarias bifurcadas complejas con técnica de doble stent tipo mini-crush frente a crush balloon: resultados tras seguimiento a largo plazo

Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: La utilización de diferentes estrategias en el intervencionismo coronario percutáneo (ICP) de lesiones coronarias bifurcadas sigue siendo controvertido, siendo la más habitual el provisional stent con un solo dispositivo. Existen diversas técnicas de doble stent que son necesarias en bifurcaciones especialmente complejas con ramas de calibre significativo y en las que se encuentran enfermas ambas ramas de la bifurcación. El mini-crush stenting es una técnica de doble stent ampliamente utilizada y con diversas versiones. Comparamos y evaluamos la eficacia y seguridad a largo plazo del ICP con la técnica doble stent tipo mini-crush clásica frente a su variante crush balloon.

Métodos: Se incluyeron prospectivamente 227 pacientes (media 69,3 años, 38,3% diabéticos) con lesiones bifurcadas coronarias verdaderas, a los que se les realizó ICP con técnica mini-crush (136 lesiones) o crush balloon (91 lesiones) entre abril 2014 y abril 2023. Evaluamos la presencia de eventos cardiacos mayores (MACE): muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal (IM), revascularización de lesión tratada (RLT) y trombosis en ambos grupos tras un seguimiento clínico prolongado (mediana de 44,5 meses).

Resultados: Se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mayor utilización de la técnica de crush stent en DM (44,9% vs 31,9%; p = 0,05) o si el vaso principal a tratar era el TCI (47,4% vs 25,3%, p = 0,001). No hubo otras diferencias en cuanto al resto de características basales, la presentación clínica ni el pretratamiento antiagregante en ambos grupos, siendo el clopidogrel el antiagregante más utilizado. Tampoco se encontraron diferencias significativas en la escala Syntax (29,3 ± 14,3 en crush stent vs 26,4 ± 9,9 en crush balloon, p = 0,15). El tronco coronario Izquierdo fue la bifurcación arterial más comúnmente tratada en el grupo de crush stent y la descendente anterior la más frecuentemente tratada en el grupo de crush balloon.

Las características del procedimiento fueron similares en ambos grupos, sin observarse diferencias en las tasas de predilatación ni de posdilatación final con kissing balloon. Tampoco se observaron diferencias en el diámetro o longitud de los stents implantados, siendo el más común en ambos el stent de zotarolimus. No se encontraron diferencias significativas en la incidencia de MACE (11% en crush stent y 13,2% en crush balloon) ni en ninguno de sus componentes por separado. La tasa de RLT fue similar en ambos grupos (2,5% en crush stent y 1,7% en crush balloon). El seguimiento angiográfico fue del 16,4% en crush stent y 14,4% en crush balloon.

Conclusiones: El tratamiento percutáneo de lesiones coronarias bifurcadas complejas, tanto con la técnica de doble stent mini-crush como con su variante crush balloon, presentan resultados favorables similares, con baja tasa de eventos, baja mortalidad cardiovascular y escasa necesidad de revascularización en el seguimiento a largo plazo.

Preservación de la arteria subclavia izquierda: un cambio de paradigma

Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

Introducción y objetivos: La preservación de la arteria subclavia izquierda (ASI) es obligatoria en la reparación endovascular de la aorta descendente y el arco aórtico distal. Esto ha sido confirmado en las recomendaciones de las guías de práctica cínica (ESVS/EACTS). La ASI se ha preservado tradicionalmente utilizando procedimientos quirúrgicos híbridos, como el bypass carotídeo a subclavio o técnicas endovasculares (injerto paralelo, fenestración in situ). En 2022, una endoprótesis torácica de una sola rama (Castor Microport Endovastec) se aprobó en Europa para tratar el arco aórtico distal y la aorta torácica descendente con marcado CE. Presentamos los resultados iniciales de la experiencia multicéntrica española con este injerto.

Métodos: Entre noviembre de 2022 y enero de 2024, 19 pacientes fueron intervenidos utilizando la endoprótesis torácica de una sola rama Castor (Microport Endovastec, Shanghái, China) para tratar enfermedades del arco aórtico distal y la aorta torácica descendente (disección tipo B, úlcera aórtica penetrante (UAP) y aneurisma). Se analizaron datos demográficos, resultado técnico intraoperatorio, mortalidad a los 30 días y complicaciones. Un total de 2 mujeres (10%) y 17 varones fueron incluidos. La edad media fue de 67 años (42-82 años). Se encontraron comorbilidades habituales para esta serie (hipertensión, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica).

Resultados: En total, 18 pacientes completaron el procedimiento quirúrgico con éxito técnico (94,7%). Un paciente tuvo desalineación de la rama ASI y requirió un bypass carotídeo-carotídeo y carotídeo-subclavio, sin complicaciones. 7 pacientes (36,8%) fueron tratados por aneurisma de aorta torácica descendente, uno de ellos relacionado con un divertículo de Kommerell, 3 pacientes (15,8%) presentaban disección aórtica y 9 pacientes (47,4%) tenían una UAP. De las diferentes configuraciones de la endoprótesis, la longitud de sellado proximal a la sublavia izquierda más utilizada fue de 10 mm en 12 pacientes (63,1%), la de 5 mm se utilizó en 4 casos (21%) y 3 casos fueron tratados con la configuración de 15 mm (15,8%). Los resultados de mortalidad a 30 días fueron de un fallecimiento por disección aórtica retrógrada (5.3%). No se registraron otras complicaciones mayores (MACE) (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, isquemia medular, insuficiencia renal aguda).

Conclusiones: La enfermedad de la aorta torácica descendente ha sido tratada por medios endovasculares en los últimos años, siendo esta la indicación principal actualmente para esta patología. Las guías internacionales incluyen claramente la necesidad de preservar la ASI para reducir las complicaciones inmediatas. Por esta razón, tratando de no comprometer futuras reparaciones aórticas, la preservación de la ASI es imprescindible. La preservación de la ASI con un abordaje endovascular puro utilizando la endoprótesis Castor en nuestra experiencia es una técnica segura y efectiva. Los resultados iniciales para esta endoprótesis son muy prometedores, con una baja tasa de mortalidad y complicaciones. Se necesitan estudios a largo plazo y con mayor número de pacientes para para confirmar esta conclusión. En caso afirmativo, la endoprótesis de una sola rama representará un cambio de paradigma en el tratamiento de la aorta torácica descendente y el arco aórtico distal. Este tipo de endoprótesis puede reducir la necesidad de bypass anatómicos adicionales y técnicas quirúrgicas híbridas.

Índice diastólico instantáneo sin ondas positivo en arteria descendente anterior con corregistro sin segmentos con repercusión fisiológica, ¿tratar o no tratar?

Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Introducción y objetivos: En pacientes con síndrome coronario crónico y estenosis angiográfica intermedia de la arteria, el índice diastólico instantáneo sin ondas (iFR) es una de las herramientas más recomendadas para evaluar su repercusión funcional. En la arteria descendente anterior (ADA) se ha observado que muchos pacientes tienen un iFR positivo sin repercusión fisiológica en lesiones focales que, tras revascularización, no normaliza el valor del iFR, por lo que podrían ser no subsidiarios de revascularización. Nuestro objetivo es evaluar las características clínicas y el pronóstico a medio-largo plazo en estos pacientes.

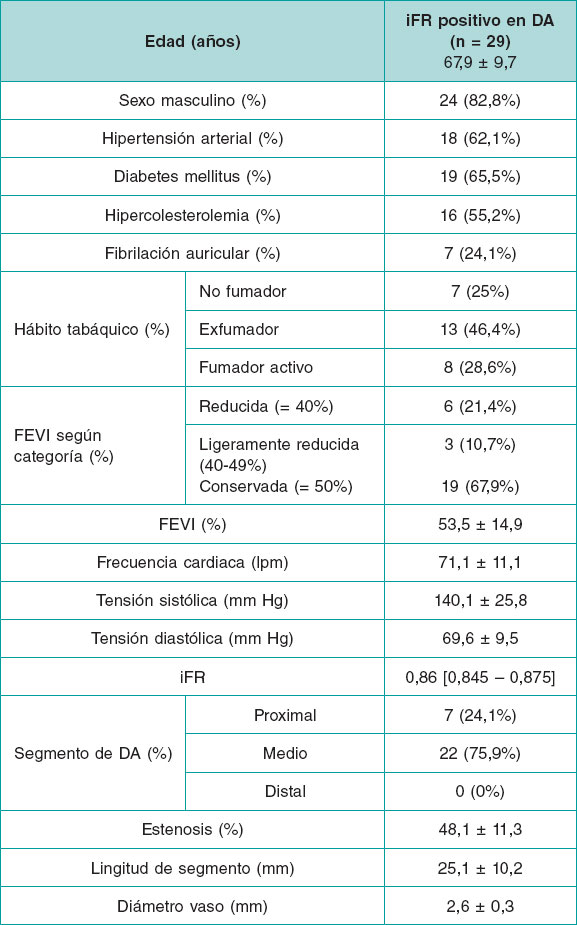

Métodos: Estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes con lesiones en ADA no revascularizadas con iFR positivo (iFR < 0,89) con corregistro con ausencia de repercusión fisiológica en algún segmento entre diciembre 2017 y octubre de 2023. Se recogieron variables clínicas, ecocardiográficas, procedimiento y terapéuticas, y se evaluó el impacto a medio-largo plazo en términos de revascularización de la lesión diana y mortalidad.

Resultados: Se incluyeron un total de 29 pacientes. La edad media fue de 67,9 ± 9,7 años, con un predominio de sexo masculino (82,8%). Hubo un ligero predominio de factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial (62,1%), diabetes mellitus (65,5%) e hipercolesterolemia (55,2%) y un elevado porcentaje presentaban fracción de eyección (FEVI) conservada (67,9%) con una FEVI basal media 53,5 ± 14,9%. En el procedimiento, el 24,1% fueron lesiones en el segmento proximal y 75,9% en el segmento medio con una mediana de iFR 0,86 [0,845 – 0,875] y diámetro medio del vaso de 2,6 ± 0,3 mm. La longitud media de segmento a tratar para normalizar el iFR fue 25,1 ± 10,2 mm. Durante el seguimiento, no hubo diferencias en el tratamiento antianginoso respecto al basal y ninguno precisó de nitratos. Con una media de seguimiento de 26 meses, no hubo ninguna revascularización de la ADA ni ningún evento de mortalidad cardiovascular.

Conclusiones: Los pacientes con lesiones en ADA evaluadas mediante iFR con resultado positivo y con corregistro con ausencia de repercusión fisiológica en algún segmento determinado, no presentan eventos a medio-largo plazo en términos de necesidad de revascularización del vaso y mortalidad cardiovascular, por lo que resulta seguro y sería esencial la realización de un corregistro en estos casos.

Figura 1.

Evaluación funcional de la enfermedad coronaria difusa mediante medición de índice diastólico instantáneo sin ondas con angio-corregistro

Servicio de Cardiología, Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España

Introducción y objetivos: La evaluación por guía de presión se ha incrementado en los últimos años para la evaluación de la idoneidad de implante de stents farmacoactivos por las complicaciones a largo plazo derivadas de plataformas de gran longitud. El mapa fisiológico que se obtiene tras evaluar las lesiones con angio-corregistro con índice diastólico instantáneo sin ondas (iFR) mediante software SyncVision (Philips Volcano) en pacientes con enfermedad coronaria difusa podría reducir la longitud de stents frente a la longitud de la lesión, ajustado en tratamiento a la lesión funcionalmente significativas.

Métodos: Se incluyeron pacientes con enfermedad coronaria difusa y evaluados por angio-corregistro con iFR mediante software SyncVision realizados entre febrero de 2022 y abril de 2024. Se recogieron variables clínicas y del procedimiento.

Resultados: Se analizaron 17 pacientes, 11 hombres (64,7%) con una edad media de 65,5 años. La distribución de factores de riesgo cardiovascular fue la siguiente: 70,6% fumadores, 82,4% HTA, 35,3% DM, 52,9% DLP, 17,6% ERC. El 23,4% (4) tenían antecedentes de cardiopatía isquémica crónica, ninguno con cirugía coronaria. El evento índice que causó la evaluación del iFR fue: angina (64,7%) infarto con (11,8%) o sin elevación del segmento ST (11,8%), estudio de disfunción ventricular (5,9%) o de valvulopatía aórtica significativa (5,9%). Se realizó angio-corregistro con iFR en enfermedad de un vaso en el 70,6% (el resto enfermedad de 2 vasos). El vaso más frecuentemente evaluado fue la descendente anterior (16/22, 72,7%), seguido de coronaria derecha (5/22, 22,7%). La longitud media de la lesión fue de 54,88 (± 20,42) mm, con una media de 1,7 (± 0,7) stents implantados con una longitud media de 40,38 (± 21,4) mm. El uso de iFR con corregistro supuso una disminución de 14,5 mm de media en la longitud total del stent (p = 0,006). No se registraron complicaciones intraprocedimiento. Durante el seguimiento, sólo se registró un exitus (tras cirugía valvular combinada complicada).

Conclusiones: La evaluación con angio-corregistro con iFR en enfermedad coronaria difusa permitió el implante de stents farmacoactivos de una longitud del 27% menor que con evaluación exclusiva angiográfica. Aunque se trata de una serie pequeña, el beneficio de esta modalidad de tratamiento guiado por funcionalidad podría suponer una revolución para disminuir a largo plazo las complicaciones derivadas de stents de gran longitud.

El poder del colágeno: experiencia inicial con el dispositivo de cierre vascular MANTA en TAVI transfemoral

Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España

Introducción y objetivos: El implante percutáneo de válvula aórtica transcatéter (TAVI) supone una opción de tratamiento cada vez más en auge y con mayor evidencia científica para la estenosis aórtica severa. En la gran mayoría de los casos, el implante se realiza por vía transfemoral, lo que ha conllevado a perfeccionar las técnicas de cierre vascular percutáneo de estos sitios de acceso. Nuestro estudio tiene como objetivo analizar tanto la eficacia como la seguridad del dispositivo de cierre vascular MANTA (Teleflex/Essential Medical, Estados Unidos) tras un procedimiento TAVI vía transfemoral en una cohorte de pacientes no seleccionada.

Métodos: Se realizó un estudio observacional unicéntrico. En total, 148 pacientes consecutivos recibieron cierre del acceso femoral arterial de gran calibre utilizando el dispositivo de cierre vascular MANTA entre junio de 2022 y mayo de 2024. El principal indicador de eficacia fue la tasa de éxito en el cierre del acceso, definido según los criterios de éxito y complicaciones de la VARC-3.

Resultados: En el 90% (n = 133) de los pacientes se logró el cierre exitoso del acceso femoral. De acuerdo con la definición VARC-3, se describe un 8% de complicaciones vasculares menores (n = 12) resueltas mediante angioplastia con balón y un 1,4% (n = 2) con necesidad de reparación quirúrgica de la arteria con buena evolución posterior. Los pacientes con fallo del dispositivo de cierre tenían un grado de tortuosidad de la arteria femoral mayor, así como un diámetro mínimo menor de la arteria femoral empleada para el acceso (7,8 mm vs 8,2 mm) y, en consecuencia, una relación mayor entre el diámetro de la vaina y la arteria femoral.

Conclusiones: Nuestro estudio, basado en la experiencia inicial con este dispositivo, demuestra que el cierre vascular con el dispositivo MANTA, es seguro y efectivo para el cierre de accesos vasculares de gran calibre en pacientes sometidos a TAVI transfemoral. La implementación de este dispositivo de cierre vascular en nuestra práctica clínica ha demostrado una baja incidencia de complicaciones, lo que subraya su utilidad en el manejo de accesos arteriales en este grupo de pacientes. Estos resultados apoyan la adopción de esta técnica como estándar en procedimientos similares, si bien el siguiente paso podría ser realizar un estudio comparativo con otro dispositivo de cierre percutáneo para valorar si existen diferencias entre ambos.

Resultados clínicos del tratamiento de las complicaciones vasculares tras implante de prótesis aórtica transcatéter mediante stent recubierto

Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Introducción y objetivos: Las complicaciones vasculares tras el implante de una prótesis aórtica transcatéter (TAVI) se asocian con consecuencias clínicamente relevantes y un peor pronóstico. El implante percutáneo de stent recubiertos constituye una alternativa para su tratamiento. Sin embargo, su impacto en la supervivencia y en el desarrollo de isquemia periférica relevante a largo plazo es desconocido.

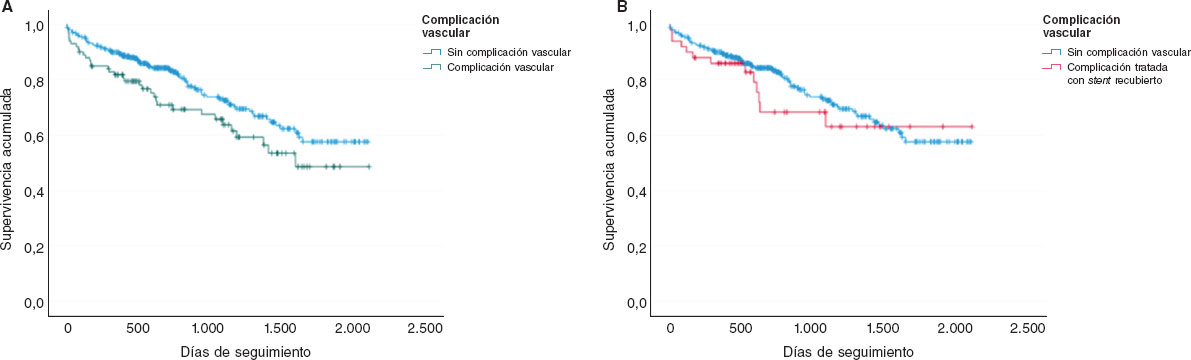

Métodos: Se incluyeron 456 pacientes. La media de seguimien- to fue de 26,2 meses (DE = 18). La edad media fue de 82,1 años (DE = 5,8) y el 51,5% fueron mujeres. En el 98% de los casos, el acceso vascular fue transfemoral. El 21,9% presentaron algún tipo de complicación vascular; en el 44% de los casos no precisó tratamiento específico. Solo un paciente falleció como consecuencia directa de la complicación vascular. En 49 pacientes se realizó un implante de un stent recubierto para el tratamiento de la complicación vascular, y en 5 pacientes fue necesaria la cirugía vascular. En dos pacientes con implante de stent recubierto fue necesaria la intervención quirúrgica por isquemia arterial aguda tras el implante.

Resultados: Los pacientes con complicaciones vasculares presentaron una menor supervivencia global que los pacientes sin complicaciones vasculares (HR: 1,51; IC95%, 1,02-2,24) (figura 1A). Por otro lado, los pacientes en los que el tratamiento de la complicación vascular fue el implante de un stent recubierto tuvieron una supervivencia similar a la del grupo sin complicaciones vasculares (HR 1,23; IC95%, 0,69-2,2) (figura 1B). Ningún paciente con implante de stent recubierto presentó isquemia arterial periférica clínicamente significativa durante el seguimiento.

Figura 1.

Conclusiones: El desarrollo de complicaciones vasculares tras una TAVI se relaciona de forma independiente con un pronóstico adverso. El implante de stent recubierto para el tratamiento de estas complicaciones es un procedimiento eficaz, que no se asocia con el desarrollo de isquemia arterial periférica ni necesidad de cirugía a largo plazo. En este trabajo, los pacientes con implante de stent recubierto presentaron un riesgo de mortalidad similar a los pacientes sin complicaciones vasculares.

Tabla 1. Comparación de las características basales de la población en función del desarrollo de complicaciones

| Característica | Sin complicaciones vasculares (n = 356) | Con complicaciones vasculares (n = 100) | p |

|---|---|---|---|

| Edad (años) | 82,14 (5,76) | 82,11 (6,11) | 0,483 |

| Sexo (femenino) | 48 (171/356) | 50 (50/100) | 0,728 |

| EuroSCORE II (%) | 5,03 (4,96) | 5,75 (4,63) | 0,098 |

| IMC (kg/m2) | 27,26 (4,48) | 27,29 (4,31) | 0,471 |

| Hipertensión arterial | 78,1 (278/356) | 81 (81/100) | 0,530 |

| Dislipemia | 64,9 (231/356) | 55 (55/100) | 0,071 |

| Diabetes | 29,5 (105/356) | 37 (37/100) | 0,152 |

| Tabaquismo | 18,8 (67/356) | 24 (24/100) | 0,252 |

| ERC (FG < 30 ml/min) | 8,1 (29/356) | 10 (10/100) | 0,558 |

| EPOC | 9,8 (35/356) | 9 (9/100) | 0,804 |

| EAP | 8,7 (31/356) | 6 (6/100) | 0,381 |

| ECV previa | 10,1 (36/356) | 12 (12/100) | 0,587 |

| Cardiopatía isquémica | 16,6 (59/356) | 20 (20/100) | 0,424 |

| Cirugía valvular | 3,9 (44/356) | 5 (5/100) | 0,637 |

|

EAP: enfermedad arterial periférica. ECV: enfermedad cerebrovascular. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ERC: enfermedad renal crónica. FG: filtrado glomerular. IMC: índice de masa corporal. Las variables continuas se presentan como la media y desviación estándar. Las variables categóricas se muestran como porcentaje. |

|||

Papel actual del uso de la ecografía intravascular coronaria en el tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Estudio unicéntrico

1Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España.

2Servicio de Cardiología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

3Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.

4Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de León, León, España.

Introducción y objetivos: En el seno del síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST), el intervencionismo coronario percutáneo es el tratamiento más frecuente en nuestro medio. Durante los últimos años han aumentado exponencialmente el uso de distintas técnicas de imagen intracoronaria (ecografía intravascular coronaria: IVUS; tomografía de coherencia óptica: OCT) como herramientas tanto diagnósticas como de apoyo al intervencionismo coronario percutáneo (ICP). Por este motivo, desarrollamos este análisis de los pacientes tratados por SCASEST en nuestro centro, atendiendo al uso de imagen intracoronaria y su evolución.

Métodos: Análisis prospectivo de la cohorte de pacientes diagnosticados en nuestro centro de SCASEST tipo 1 durante los meses abril-junio de 2022 (pertenecientes al registro multicéntrico nacional IMPACT-TIMING-GO). Se recogieron variables demográficas, anatomía coronaria, así como estrategia de tratamiento (con especial interés en el uso o no de IVUS durante el ICP). El endpoint de seguimiento (MACE) fue un combinado de nueva necesidad de revascularización, infarto agudo de miocardio espontáneo (IAM) o muerte de causa cardiovascular.

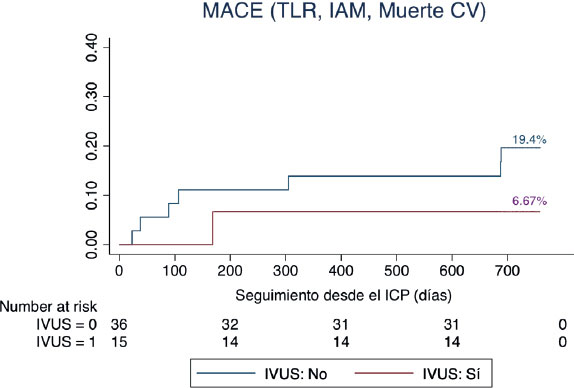

Resultados: En total se reclutaron 67 pacientes, siendo el ICP el tratamiento más frecuente (76%) frente a la cirugía de revascularización coronaria CABG (16%) y el tratamiento médico conservador (7,5%). El tiempo medio de seguimiento (total o hasta la aparición del objetivo combinado) fue de 1 año y 9,5 meses (mínimo 21 días; máximo 2 años y 25 días). En cuanto a variables demográficas la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) fue del 19%, y la enfermedad de tronco principal izquierdo (TCI) del 9,7%. La imagen intracoronaria se utilizó como guía al ICP en el 41% de los pacientes (29,4% IVUS; 11,7% OCT). La tasa de MACE en el grupo de ICP fue de 15% (8 pacientes), siendo dentro del primer año del 11% (6 pacientes). Se observó una mayor tendencia, no significativa, de MACE en DM2 (30 vs 12%; p = 0,17) y enfermedad de TCI (40% vs 15%; p = 0,12; siendo menos frecuente en el grupo que usó IVUS frente al que no: 33% vs 50%). En cuanto a los pacientes seleccionados para usar IVUS se observó una tendencia a lesiones con más mm de stent (55,33+/-34mm vs 33,39+/-17mm; p = 0,02) y más número de stents implantados (2 vs 1,3 p = 0,03), con una llamativa menor tasa de MACE (6,67% vs 19,4%), sin llegar a la significación estadística (HR: 0,32; IC95%, 0,04-2,58), figura 1.

Figura 1.

Conclusiones: Nuestros datos muestran, en nuestro centro, una alta utilización del IVUS en el ICP del SCASEST. Dicha técnica suele utilizarse en lesiones a priori más complejas, con enfermedad más difusa o extensa (más mm y longitud de stents implantados), con unos resultados a casi 2 años de seguimiento claramente superiores al ICP guiado únicamente con angiografía (MACE 6,67 vs 19,4%). Sin embargo, no se alcanza la significación estadística, en posible relación con una falta de potencia dado el escaso tamaño muestral. Dichos hallazgos pueden interpretarse como resultados generadores de hipótesis que motiven realizar más estudios dirigidos a evaluar la utilidad del uso del IVUS en el SCASEST.

Utilidad en el tratamiento de la rama lateral del balón liberador de fármaco Essential Pro

Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Introducción y objetivos: El stent provisional es el tratamiento de elección para las lesiones en bifurcación. En este contexto, el empleo del balón liberador de fármaco (BFL) en la rama lateral puede ser preferible a la angioplatia simple con balón. El objetivo de este trabajo es describir la experiencia en el tratamiento de las lesiones balón liberador de paclitaxel Essential Pro (iVascular, Barcelona, España) en un centro durante 3 años.

Métodos: Se incluyeron pacientes consecutivos con angioplastia coronaria percutánea sobre lesiones en bifurcación con empleo de balón farmacoactivo Essential Pro en la rama lateral en nuestro centro en el periodo mayo 2020- mayo 2023. Se registraron variables demográficas, clínicas y angiográficas. Se realizó un seguimiento prospectivo durante un año de eventos clínicos: muerte, muerte cardiovascular, infarto y revascularización.

Resultados: Se incluyeron 50 pacientes (edad media 67 ± 12 años, varones 68%) que presentaban alta carga de factores de riesgo cardiovascular (ver en la tabla). En la mayoría de los pacientes, la angioplastia se indicó en un contexto agudo (76%). La bifurcación más frecuentemente afectada fue la del tronco común distal (38%) seguida por la de descendente anterior-diagonal (36%). Solamente en 6 de los casos, no se implantó stent farmacoactivo en la rama principal (estrategia solo BLF). Todos los pacientes recibieron angioplastia con BFL en la rama lateral (diámetro 2,32 ± 0,43 mm y longitud 14,39 ± 2,01 mm). En el seguimiento, un paciente presentó un infarto por reestenosis de la lesión tratada, que requirió nueva revascularización. Otros 2 pacientes requirieron nuevas revascularizaciones, aunque no relacionadas con la lesión tratada. Se registraron 5 muertes, todas ellas de causa no cardiovascular.

Conclusiones: Los resultados reflejan que el empleo del BLF Essential es una estrategia segura y eficaz, en el tratamiento de la rama lateral de una bifurcación. Serían necesarios estudios adicionales comparando esta estrategia con la angioplastia simple con balón.

| Hipertensión arterial | 32(64%) |

| Dislipemia | 16 (32%) |

| Diabetes mellitus | 35 (70%) |

| Tabaquismo | 38 (76%) |

| Enfermedad arterial periférica | 7 (14%) |

| Angioplastia coronaria percutánea previa | 21 (42%) |

Impella en intervencionismo percutáneo de alto riesgo

Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España

Introducción y objetivos: El dispositivo de asistencia mecánica Impella CP, es una herramienta para proporcionar soporte circulatorio que permite dar apoyo en intervencionismo percutáneo coronario de alto riesgo, con utilización creciente en la práctica clínica. Describimos la experiencia del uso de Impella en pacientes sometidos a intervencionismo percutáneo (ICP) de alto riesgo.

Métodos: Estudio retrospectivo observacional de pacientes con soporte circulatorio mecánico con Impella CP en ICP de alto riesgo, desde agosto del 2019 hasta abril del 2024. El análisis estadístico fue realizado con SPSS software, versión 28 (IBM).

Resultados: Se realizó el implante programado en 12 pacientes. Entre las características basales que presentaban destacan edad media de 66,5 años y un 83,3% de sexo masculino. El motivo de ingreso fue infarto agudo de miocardio en 5 pacientes (41%) y 7 pacientes (58%) por enfermedad coronaria estable. Presentaban FEVI media 35,5 ± 7,49. El 58,3% mostraba afectación de TCI + 1 vaso y un 33% enfermedad coronaria multivaso. El Sintax I fue 28,8 ± 8,62. El 33,3% de las ICP se realizó sobre una oclusión crónica. El implante del dispositivo de asistencia ventricular se realizó por vía femoral en el 100% de los casos, con cierre vascular con sutura y colágeno en la mayoría de los pacientes. La supervivencia fue del 100% al mes y al año de seguimiento. Las complicaciones relacionadas con el implante se presentaron en 2 pacientes, tratándose en ambos casos de complicaciones vasculares.

Conclusiones: En nuestra serie, el Impella es una estrategia segura y eficaz en intervencionismo percutáneo de alto riesgo, que proporciona estabilidad a procedimientos de alta complejidad, con una supervivencia del 100% y baja tasa de complicaciones.

Intervencionismo coronario complejo: oclusiones crónicas comparado con lesiones complejas no oclusivas. Análisis según propensity score y resultados a largo plazo

Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Introducción y objetivos: El volumen de revascularización de oclusiones crónicas totales (OCT) está aumentando continuamente, presentando mejores resultados en los últimos años. A pesar de estar incluidos dentro del intervencionismo coronario percutáneo (ICP) complejo, existen pocos trabajos comparando el riesgo frente a angioplastias sobre lesiones no oclusivas. El objetivo primario fue evaluar el combinado de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio y revascularización del vaso diana en el seguimiento de ICP de OCT frente al del ICP planificado complejo no-OCT

Métodos: Incluimos a todos los pacientes sometidos a ICP compleja planificada separando en un grupo OCT y otro complejo no OCT. Comparamos los grupos mediante una regresión de Cox multivariable y análisis de propensión por emparejamiento controlando por características basales. Repetimos el análisis para cada uno los componentes del objetivo primario.

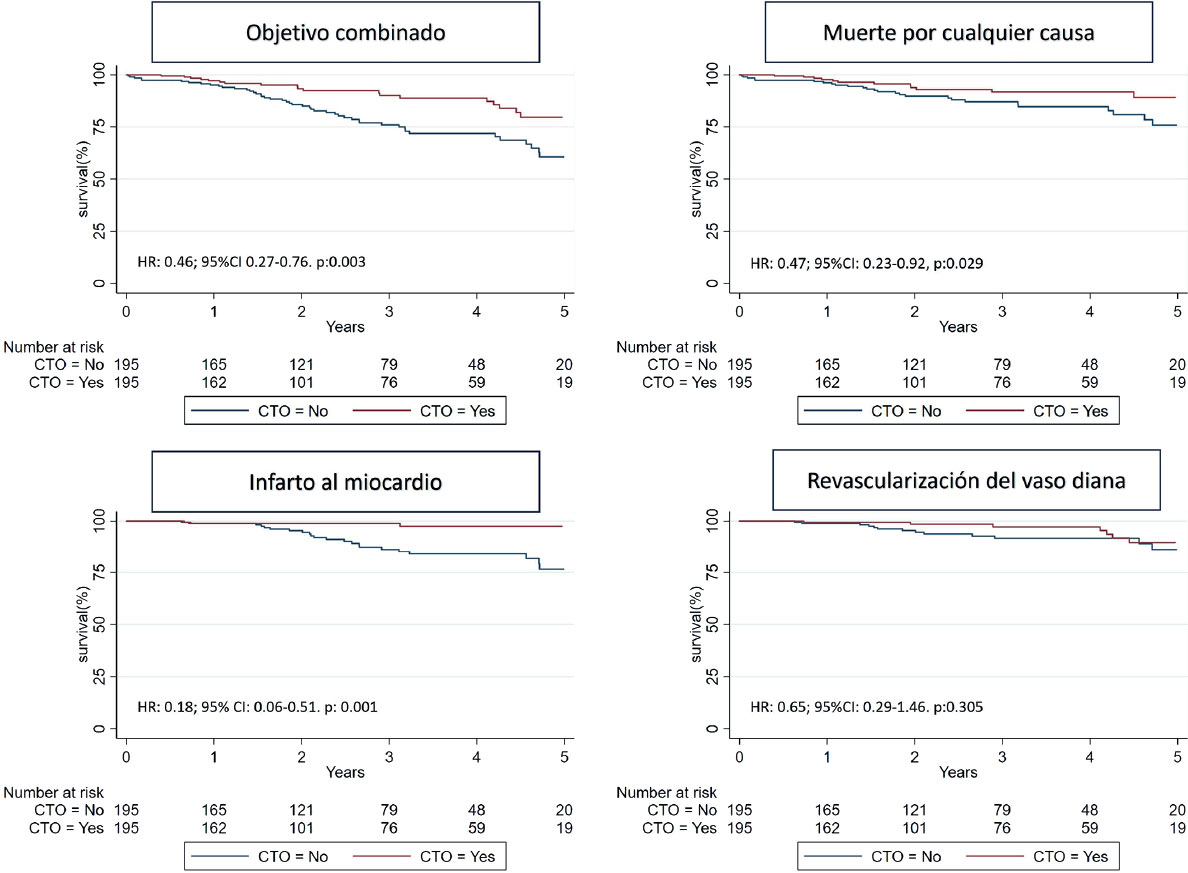

Resultados: De enero de 2018 a junio de 2023, se realizaron 1.394 ICP complejos. Se excluyeron 393 casos no planificados obteniendo 201 en el grupo OCT y 800 en el grupo no-OCT. El seguimiento medio fue de 2,5 ± 1,5 años. El objetivo compuesto ocurrió en 23 (11,6%) casos en el grupo OCT y 219 (28,2%) del no-OCT. La regresión de Cox multivariable observó un menor riesgo para el resultado primario (HR: 0,59; IC95%: 0,37-0,95, p: 0,031) para el grupo OCT. Se obtuvieron 195 parejas con el análisis por propensión. El grupo de OCT presentó un menor riesgo del resultado primario (HR: 0.46; IC del 95%: 0.27-0.76, p: 0.003). Al analizar los componentes por separado el riesgo de muerte por cualquier causa e infarto del miocardio también era menor en el grupo OCT, sin diferencias en cuanto a revascularización del vaso diana (figura 1).

Figura 1.

Conclusiones: En pacientes sometidos a ICP compleja planificada, el grupo de OCT presentó un menor riesgo de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio y revascularización del vaso diana al final del seguimiento.

Índice de reserva de flujo en reposo de ciclo cardiaco completo frente a reserva fraccional de flujo con regadenosón para guiar el intervencionismo coronario percutáneo

Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario, Elche, Alicante, España

Introducción y objetivos: La reserva fraccional de flujo (FFR) y el índice de reserva de flujo en reposo de ciclo cardiaco completo (RFR) son parámetros usados para determinar la significación fisiológica de la enfermedad arterial coronaria. El regadenosón como agente hiperémico presenta ventajas respecto a la adenosina en la valoración de la FFR por su efecto rápido, estable y duradero y su menor tasa de eventos adversos. El objetivo de este estudio es evaluar la correlación entre RFR y FFR utilizando regadenosón. Además, determinar el impacto clínico de la revascularización guiada por FFR con regadenosón en un seguimiento a largo plazo.

Métodos: Estudio observacional, descriptivo y prospectivo en el que se incluyeron 53 pacientes con lesiones angiográficamente moderadas en la coronariografía. Se valoraron funcionalmente mediante RFR y FFR. La revascularización se indicó si FFR ≤ 0,8 o RFR ≤ 0,89; en caso de discrepancia la decisión final estaba determinada por el FFR, gold standard de la fisiología coronaria. Posteriormente, se llevó a cabo un seguimiento clínico registrando el número de eventos cardiacos mayores: muerte, infarto no fatal y revascularización de vaso no tratado.

Resultados: La edad media de la población del estudio fue 64 años, siendo 68% hombres. La indicación de coronariografía fue 32% por angina inestable, 26% infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, 25% angina estable, 11% segundo tiempo en infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y 6% por disfunción sistólica. Un total de 60 vasos fueron evaluados (1,13 lesiones por paciente). La severidad media por angiografía de las lesiones estudiadas fue 55,13% ± 7,94, RFR media 0,88 ± 0,078 y la FFR con regadenosón media 0,80 ± 0,099. Se obtuvo una RFR positiva en 43,33% (N = 26) y FFR positiva en 36,67% (N = 22). Se realizó intervencionismo percutáneo en 36,67% de las lesiones evaluadas. Se detectó una correlación fuerte y lineal entre RFR y FFR, según el índice Kappa (R = 0,735, p < 0,001) y coeficiente de correlación de Pearson (R = 0,742, P < 0,001). Respecto al seguimiento clínico de los pacientes, con una media de 33 ± 2 meses, no se detectaron muertes o infartos no fatales; solo se reportó una revascularización de vaso no tratado.

Conclusiones: Ambos parámetros, FFR con regadenosón y RFR, pueden ser usados para evaluar la significación fisiológica de estenosis coronarias moderadas. Además, la revascularización guiada por FFR utilizando regadenosón como agente hiperémico es un procedimiento seguro que se asocia a un buen pronóstico a largo plazo.

Reparación borde a borde tricúspide transcatéter en pacientes inoperables con insuficiencia tricuspídea grave

1Servicio de Cardiología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

2Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

Introducción y objetivos: La terapia de reparación tricuspídea borde a borde en casos de insuficiencia tricuspídea (IT) grave mediante dispositivos percutáneos es cada vez más común en nuestro medio. Sin embargo, dada la reciente aplicación de su uso hace que esta técnica esté aún en desarrollo. El objetivo de nuestro estudio fue describir la población sometida a este tratamiento, así como el resultado inmediato y a los 3 meses de seguimiento.

Métodos: Estudio unicéntrico, prospectivo y descriptivo, que incluyó pacientes con IT al menos severa y con alto riesgo quirúrgico, sometidos a implante percutáneo de TriClip (Abbott Medical, Estados Unidos). Se analizaron las características basales de los pacientes, así como el grado de IT previo y tras la intervención. Asimismo, se recogieron eventos clínicos al cabo de 3 meses desde el implante.

Resultados: Se incluyeron 20 pacientes con implante de TriClip desde mayo de 2022 hasta enero de 2024. El 70% fueron mujeres y la edad media fue de 80,6 ± 4,8 años, siendo pacientes con alto riesgo quirúrgico (Euroscore2 6,4 ± 4,9; Triscore 4,1 ± 1,6). Todos los pacientes compartían el antecedente de fibrilación auricular y recibían tratamiento anticoagulante oral; la mayoría (85%) eran hipertensos y la mitad dislipémicos. Tres pacientes (15%) eran portadores de dispositivos de estimulación cardiaca, pero en ningún caso la IT fue inducida por los electrodos. Se practicó un cateterismo derecho previo en el 85% de los pacientes, objetivando datos de hipertensión pulmonar en la mayoría (80%). El implante, electivo en todos los casos, fue realizado bajo anestesia general y ventilación mecánica mediante abordaje por vena femoral y guiado por ecocardiografía transesofágica. El tiempo medio de procedimiento fue de 205 ± 65 minutos, resultando exitoso en el 95% de los casos (definido como reducción de al menos un grado de IT tras el implante), con baja tasa de complicaciones inmediatas (15%; ningún fallecimiento). Se utilizaron dispositivos XT, implantando el primero a nivel anteroseptal en el 90% de los casos; la mayoría (75%) recibió un segundo clip mientras que solo un paciente recibió tres. Tras el implante, se observó una reducción de la IT (de mecanismo funcional en el 65%) estadísticamente significativa (p < 0,001), pasando de un 50% de IT masiva/torrencial a un 90% de ligera/moderada. A los tres meses del implante, un paciente (5%) había ingresado por insuficiencia cardiaca pero no se registró ninguna muerte ni endocarditis; por otro lado, la mejoría de clase funcional resultó estadísticamente significativa (p < 0,001), pasando de un 65% de pacientes en NYHA III antes del implante a un 20% tras el procedimiento.

Conclusiones: El implante de TriClip es factible en pacientes inoperables con IT severa, reduciendo el grado de regurgitación de forma significativa. Este tratamiento conlleva una mejoría de la clase funcional, además de ser un procedimiento seguro y con baja tasa de eventos en el seguimiento. Son necesarios más estudios para confirmar el impacto de estos resultados.

Figura 1.